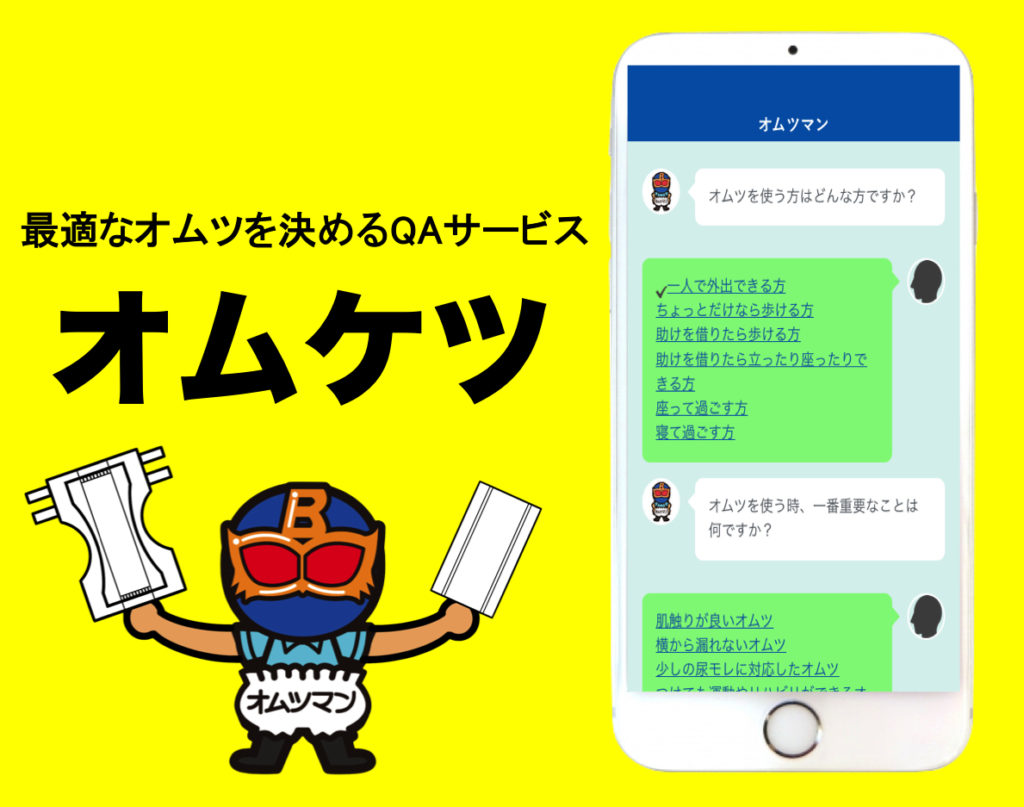

どうも!

オムツを真面目に考える男、「オムツマン」です。

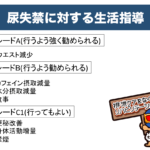

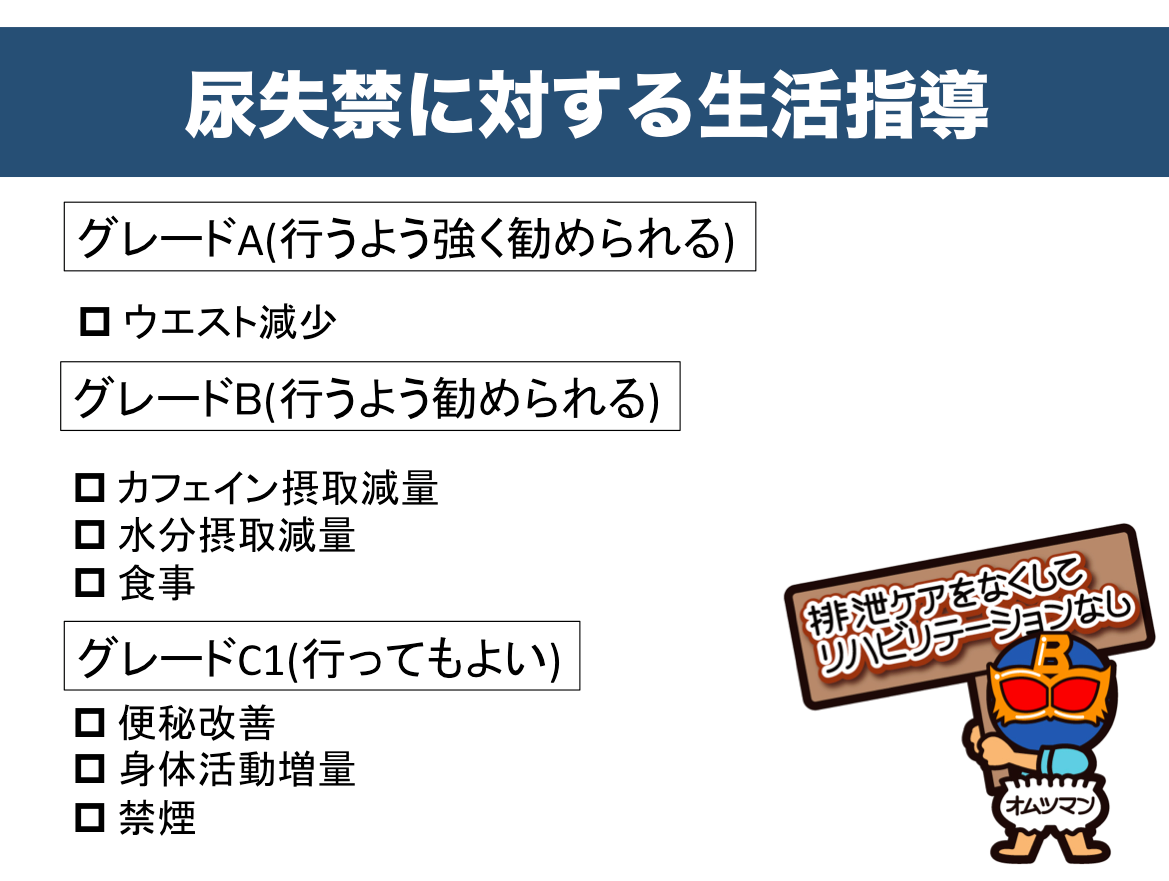

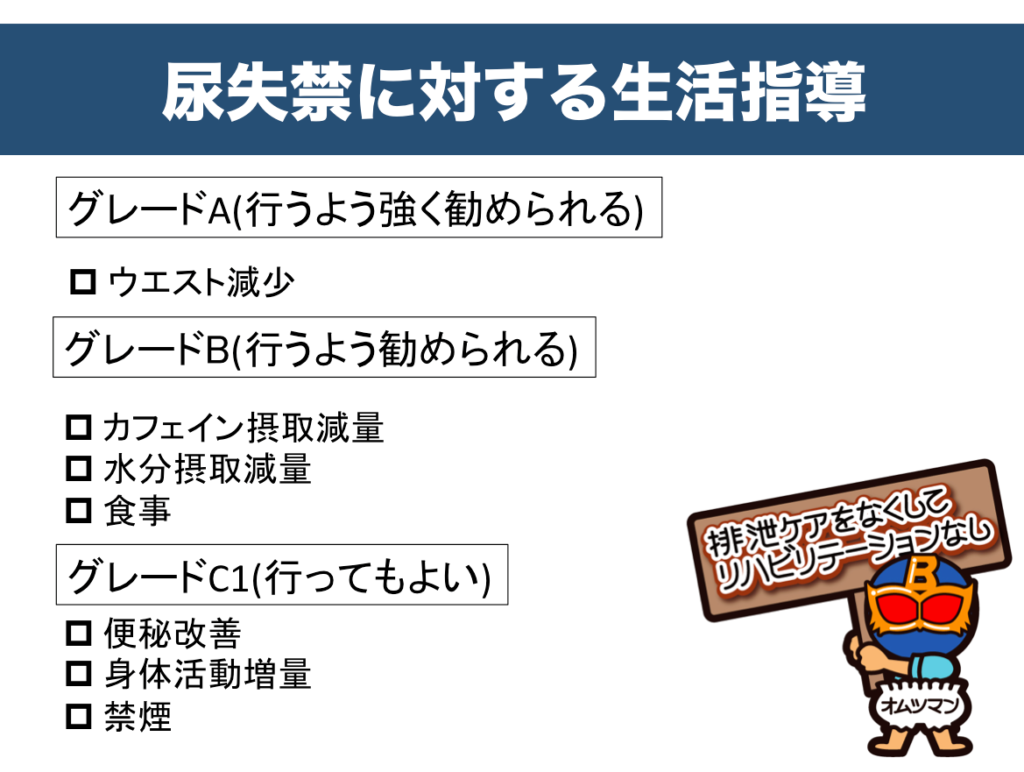

さて、尿失禁の治療の一つとして骨盤底筋トレーニングについてこれまでお伝えしてきたが、本日は尿失禁と生活因子との関係性をみていこう。

これまでの骨盤底筋トレーニングの準備期に必要な知識はこちらから

骨盤底筋トレーニングだけではなく生活指導する際に、医療・介護職がこれらの因子について知っておくことは重要だ。

尿失禁を有する本人も、当てはまっているものがないか確認してみよう。

Contents

アルコール

関係なし。

アルコール摂取と尿失禁の間には、関連がないことが明らかになっている。

約4000人を対象とし、約5年間にわたった調査のなかで、女性はアルコール摂取と尿失禁との関係がないことがわかった。

しかし夜間頻尿は、当然だが寝る前にアルコールを飲めば回数は増える。

男性は毎日飲む飲んべえさんは、飲まない人に比べて、下部尿路症状を進行させるリスクが2倍以上と結果になっているので注意は必要である。

タバコ(禁煙)

グレードC:行ってもよい(国際失禁会議)

喫煙者は非喫煙者に比べて、咳き込むことが多い。

咳は腹腔内圧を高めるため、腹圧性尿失禁に寄与する可能性は考えられる。

研究では女性は特に尿失禁の悪化に影響するが、男性はそうではないことが報告されている。

3000人のフィンランド女性を対象とした研究では、喫煙者は非喫煙者よりも3倍尿意切迫感と排尿頻度が多かった。

カフェイン摂取減量

推奨グレードB:行うように勧められる(国際失禁会議)

尿失禁患者におけるカフェイン摂取減量の効果をみるため、カフェイン摂取減量を含めた膀胱訓練とそれを含めない膀胱訓練の2つの群に分けた。

その結果、カフェイン摂取減量群では24時間あたりの排尿頻度と尿意切迫感の優位な現象を認めたが、尿漏れ回数に関しては有意な効果を認めなかった。

大規模な研究では相関はないとしているが、小規模な研究では、カフェイン摂取量が尿意切迫感の改善に効果があるとしている。

国際失禁会議としては、カフェインの摂取減量は膀胱症状改善を目的とした治療の一環に含まれるべきだと推奨している。

水分摂取減量

推奨グレードB:行うように勧められる(国際失禁会議)

温帯気候で暮らす健常者の場合1日1人あたりの平均水分摂取量は1,220mlと推定されている。

体重(kg)×24=1日の水分量の目安となる。

尿失禁を呈する人は、水分摂取量を調整し、尿漏れの回数を少なくしようと試みる人がいる。

しかし暑い夏に、水分を控えるとかえって脱水になってしまうリスクがある。

夜間頻尿の人で寝る前に大量に水分摂取する人も多いので、確認は必要である。60,000人以上を対象とした研究では、水分摂取量が尿失禁の発症リスクには関係ないと報告している。

身体活動増量

推奨グレードC1:行ってもよい(女性下部尿路症状ガイドライン)

腹圧を増加させるようなスポーツや作業活動も骨盤底機能障害や尿失禁を発症させる要因になりうる。

国際失禁会議によれば、非常に激しい運動は女性の尿失禁症状を発症、もしくは悪化させる可能性がある。

また適切なレベルでの運動は尿失禁の症状を緩和させる。

5,000人規模の研究では、身体活動の低い女性より高い女性では下部尿路症状を発症する確率が低くなると報告している。

別の研究でも身体活動が低いと下部尿路症状を発症する確率が2〜3倍増加すると報告している。

特に女性の場合は、身体活動が高いほど、下部尿路症状を経験するリスクが下がる。

ウエスト減少

推奨グレードA:行うように強く勧められる

BMIが増加すれば、膀胱や骨盤底に対する腹部からの圧力が増加すると考えられる。

正確にはBMIよりウエスト増加と膀胱内圧と強く関連している。

システマティックレビューでも減量は女性の尿失禁改善における第一選択治療に含めれるべきだと示されている。

BMIが5増えるごとに尿失禁の危険性が20〜70%増加すると示唆している。

また、 BMIの増加は骨盤臓器脱への関与も示唆されている。国際失禁会議でも肥満女性にとって著しい減量は尿失禁の改善に有用であると報告されている。

食事

推奨グレードB:行うように勧められる(女性下部尿路症状ガイドライン)

脂肪、飽和脂肪酸、炭酸飲料、亜鉛、ビタミンB12をより多く摂取していた女性は、その後の尿失禁発症率が高いことが明らかになっている。

これとは逆に、野菜、パン、そして鷄を多く摂取した女性では、腹圧性尿失禁が低いことが分かった。

ビタミンD、たんぱく質、そしてカリウムの高摂取は、女性の過活動膀胱発症の減少に関連していることが報告されている。

便秘

推奨グレードC1:行ってもよい(女性下部尿路症状ガイドライン)

便秘と尿失禁の関連性は明らかにされており、いきみによる負荷と骨盤底機能障害との間に明らかな関連があるととが報告されている。

国際失禁会議によれば、これまで慢性的ないきみが尿失禁や骨盤臓器脱のリスク因子になることはエビデンスにより明らかにされているが、便秘解消の介入が尿失禁改善に効果があったかどうかを検証したエビデンスはない。

尿失禁に対する生活指導のまとめ

これまでの内容をまとめると、尿失禁を呈する女性には、ウエスト減少、カフェイン摂取減量、水分摂取減量に関する指導を行い、身体活動レベルを上げるように促すことも必要である。

男性には、アルコール摂取減量も指導しておきたいところだが、効果は今のところあまりないようだ。

ただし、就寝前の多量のアルコール摂取は夜間頻尿につながるので注意が必要だ。

骨盤底筋トレーニングのまとめ版はこちらから